調べてみた

賞状っていつからあるの?

賞状っていつからあるの?いつから贈られるようになった?

スポーツ大会で入賞した時や、会社で長年勤めていると貰える賞状。授与された時の喜びは、生涯の想い出になっている人も多いはず。

賞状用紙は功績などを褒めた内容が書かれた用紙ですが、このような用紙を贈る行為は、いったいいつから行われるようになり、またお馴染みの鳳凰のデザインになっていったのでしょうか?

今回は日本における賞状の歴史を調べていきます!

賞状の起源

賞状の起源起源は古代中国

賞状の起源は紀元前の中国からと言われています。

古代中国では君主が下臣の軍功に対して青銅器を褒美として与えていました。

青銅器とは青銅で作られた武器や容器、工具、装飾品などのことです。青銅器には文字も刻され、また鳳凰の装飾が施されていたものもあったようです。

この青銅器を与える文化が、賞状を与える文化になったと考えられているようです。

鎌倉時代から明治時代までの賞状

鎌倉時代から明治時代までの賞状日本での賞状の起源

賞状の起源は古代中国からと言われていますが、いつ頃に日本に伝わったのかというのは、実のところはっきり分かっていません。

日本での賞状は、そのむかし戦陣で功のあった部下に対して武将が「感状」や「感書」、「勲状」と呼ばれる文書を与えていたのが由来とされています。これらは14世紀なかばの南北朝時代以後には、その書式や文言がほぼ定まっていたそうです。

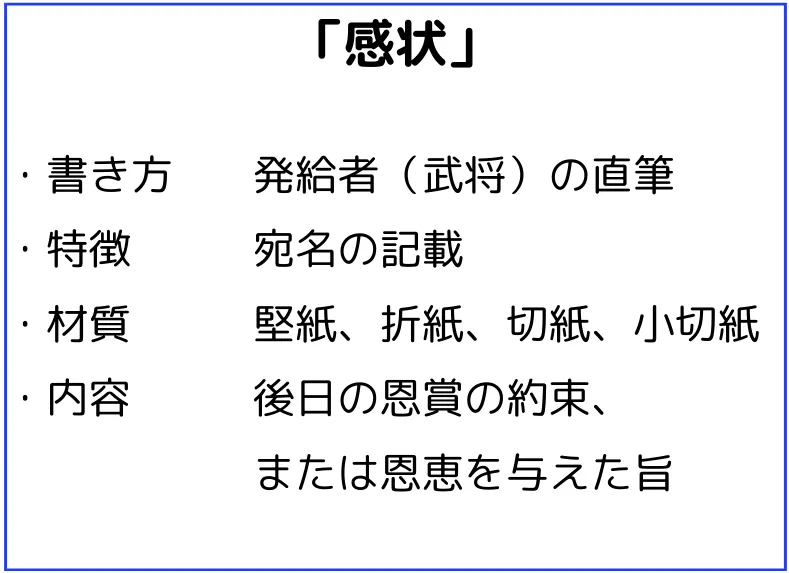

賞状の由来となった「感状」

「感状」とは、合戦のために馳せ参じた武士や、戦で抜きんでた働きをした武士に対し、その功績を賞するために発給された文書をいいます。

古い記録では鎌倉時代の歴史書である『吾妻鏡』にて、元暦1年(1184年)12月26日に源頼朝が、備前小島合戦にて馬で海を渡った佐々木盛綱に対し、まれに見る勇敢で素晴らしい行いだといった内容で感状を与えたと記されています。

感状は発給者によって直接文章が書かれ、受け取る者の名前が宛名として記載されるのが原則でした。さらに身分の高い者が発給する場合は、袖判(花押)という直筆の記号や、判が据えられました。

材質には、堅紙や折紙、切紙、小切紙などあらゆる紙が用いられていたようです。

内容は、戦功を賞し後日の恩賞を約束したものや、具体的に恩賞を与えたことを示すものがありました。

感状を所有しているということは、後日恩賞を要求する際の何よりもの証拠となるため、受け取った者は大切に保管し、代々後世に伝えられたようです。

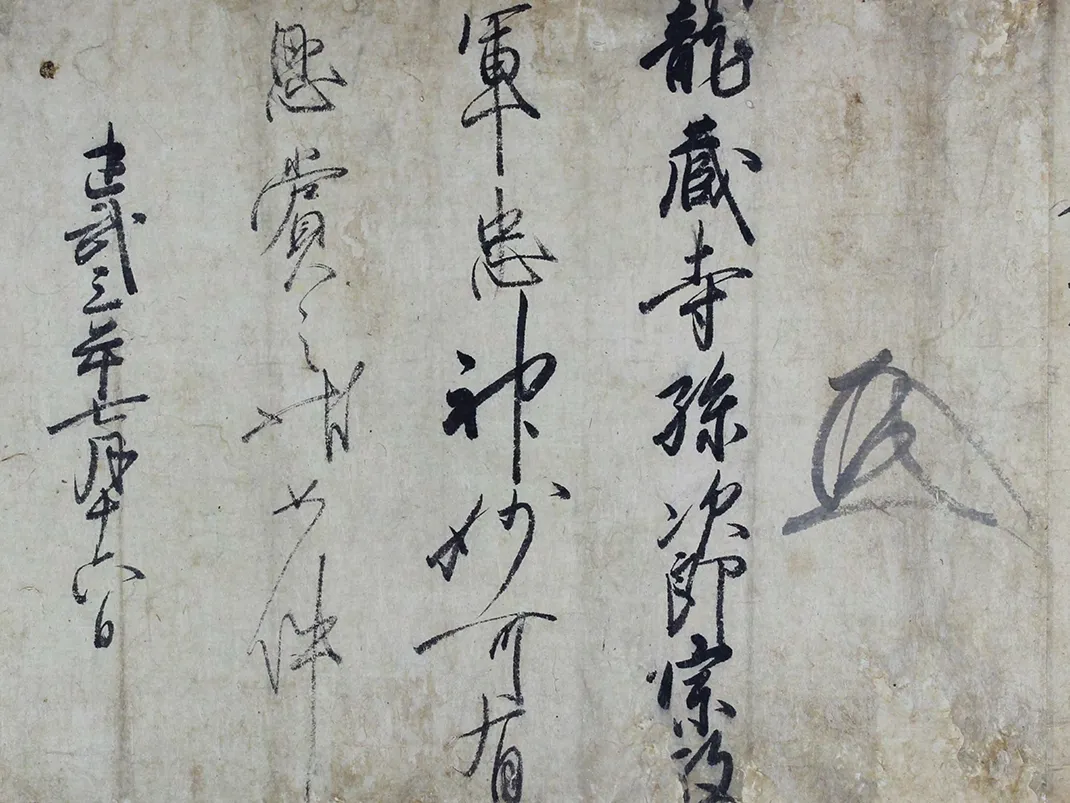

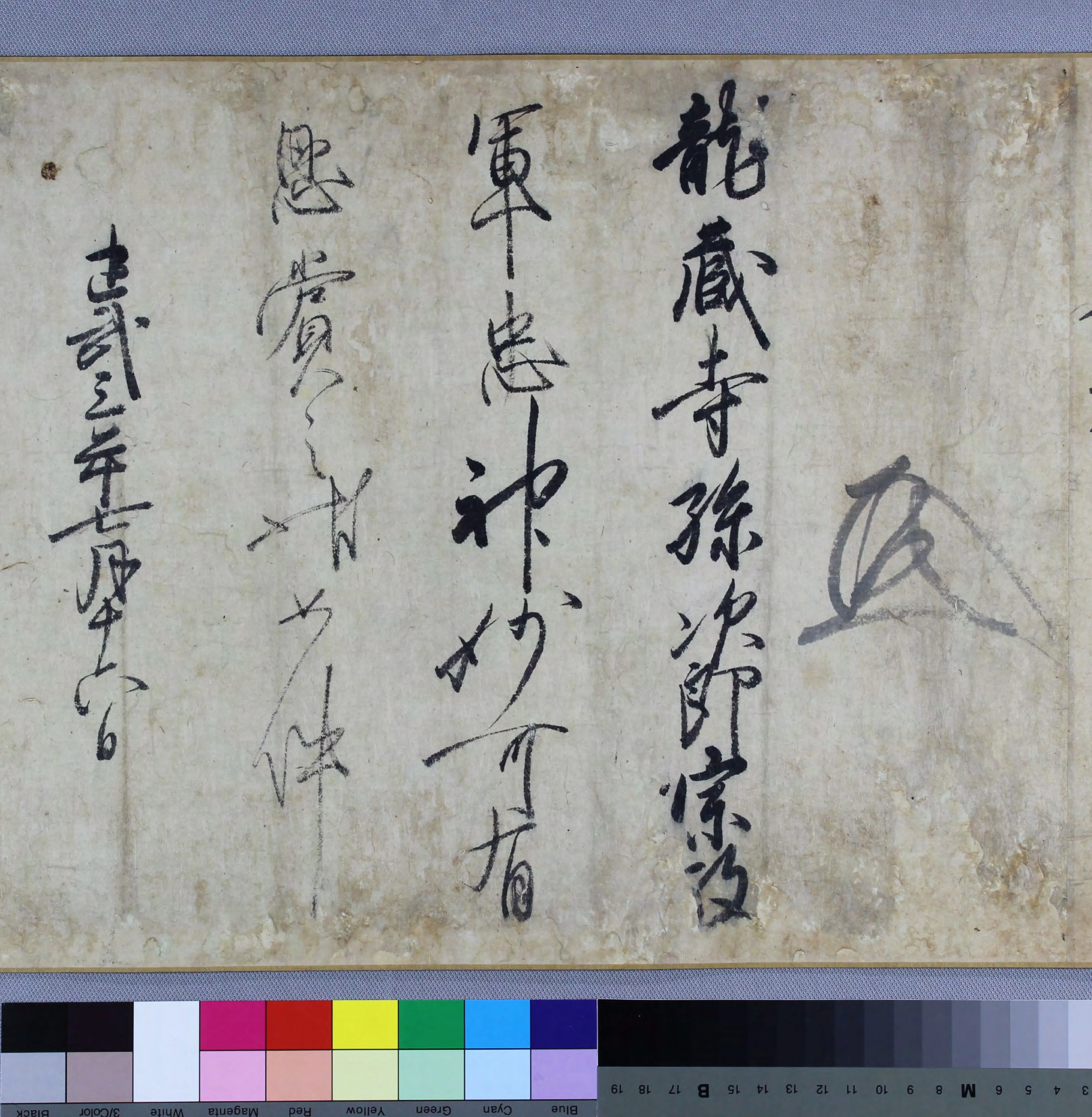

足利尊氏からの感状

前述したように恩賞をもらうための感状は大切に保管されていた為、現代にも残っているものが多いようです。

その1つをご紹介します。

こちらは建武3年(1336年)足利尊氏が、備前の大名である龍蔵寺孫次郎家政に贈った感状です。

『龍造寺家文書 第 3巻』(佐賀県立図書館データベースより)

(内容)

袖判(花押)

龍蔵寺孫次郎家政 軍忠神妙可有 恩賞之状如件

建武三年七月十六日

龍蔵寺孫次郎家政の軍忠が素晴らしかったため恩賞を与える、ということが書かれています。

この前年に家政は、尊氏の召しに応じていたそうです。

(袖判)

冒頭にある上記の記号のような箇所が、尊氏の花押です。

寺子屋での賞状

武士以外に与えられる賞状の形式も、感状などの形式にならったものだとされています。

江戸時代の寺子屋では、成績優秀なものに墨や半紙などの賞品をつけて賞状が贈られる風習になっていました。

明治時代以降の賞状

明治時代以降の賞状明治時代以降の「感状」

明治時代以降「感状」は軍隊に引き継がれました。

軍隊でも高級指揮官が顕著な戦功をあげた隷下部隊や将兵に対し褒美として贈るものでした。

感状を受け取ると、陸軍大臣や海軍大臣を経て天皇にその旨を上奏されていたようです。

民間への賞状

軍隊での「感状」と並行して、民間には叙勲の時に授与される「勲記」が贈られるようになりました。

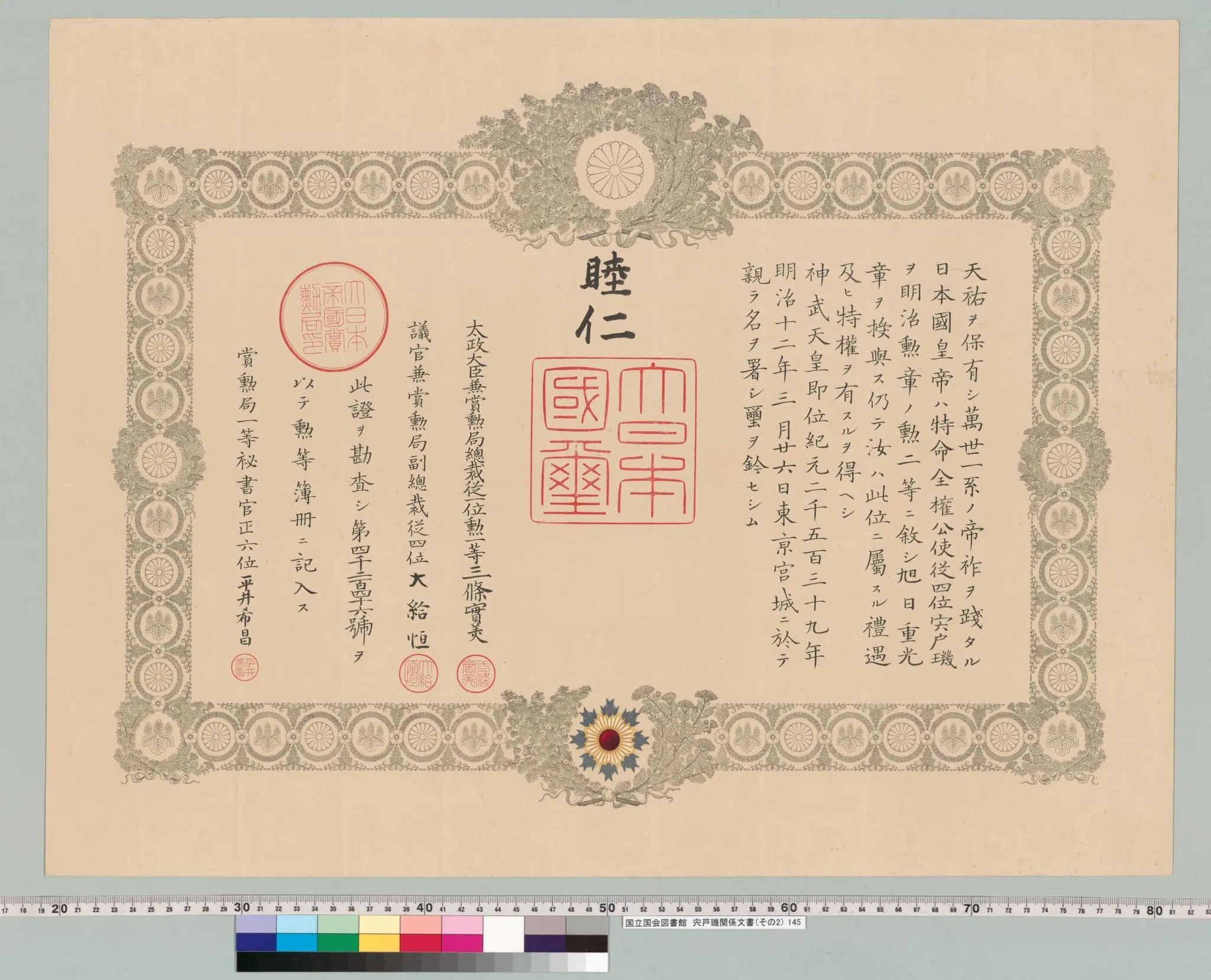

明治8年(1875年)に政府によって勲等賞牌の制が定められ、勲記は勲章と対で授与されるようになりました。

明治時代の勲記のデザインは、十六葉八重表菊紋と五七桐紋が描かれており、現代の勲記とほとんど変わりありません。

勲記には大蔵省印刷局が創製したミツマタ紙である局紙が使われ、サイズはA2判でした。このサイズは現代も同じです。

明治12年(1879年)3月26日、宍戸璣に贈られた勲記(国立国会図書館デジタルコレクションより)

清国の特命全権公使(今でいう大使館に勤める大使)に任命された時のものです。

明治時代以降の学校での賞状

明治時代以降の学校での賞状学制の施行と褒章課の設置

明治5年(1872年)に学制がしかれ、施行直後は学校当局ではなく、県や府庁から学生賞状が贈られていました。

明治15年(1882年)には、文部省にて特に善良な教員や生徒に対して「教育勲章」や「褒賞」を与える機関である褒章課が設置されました。

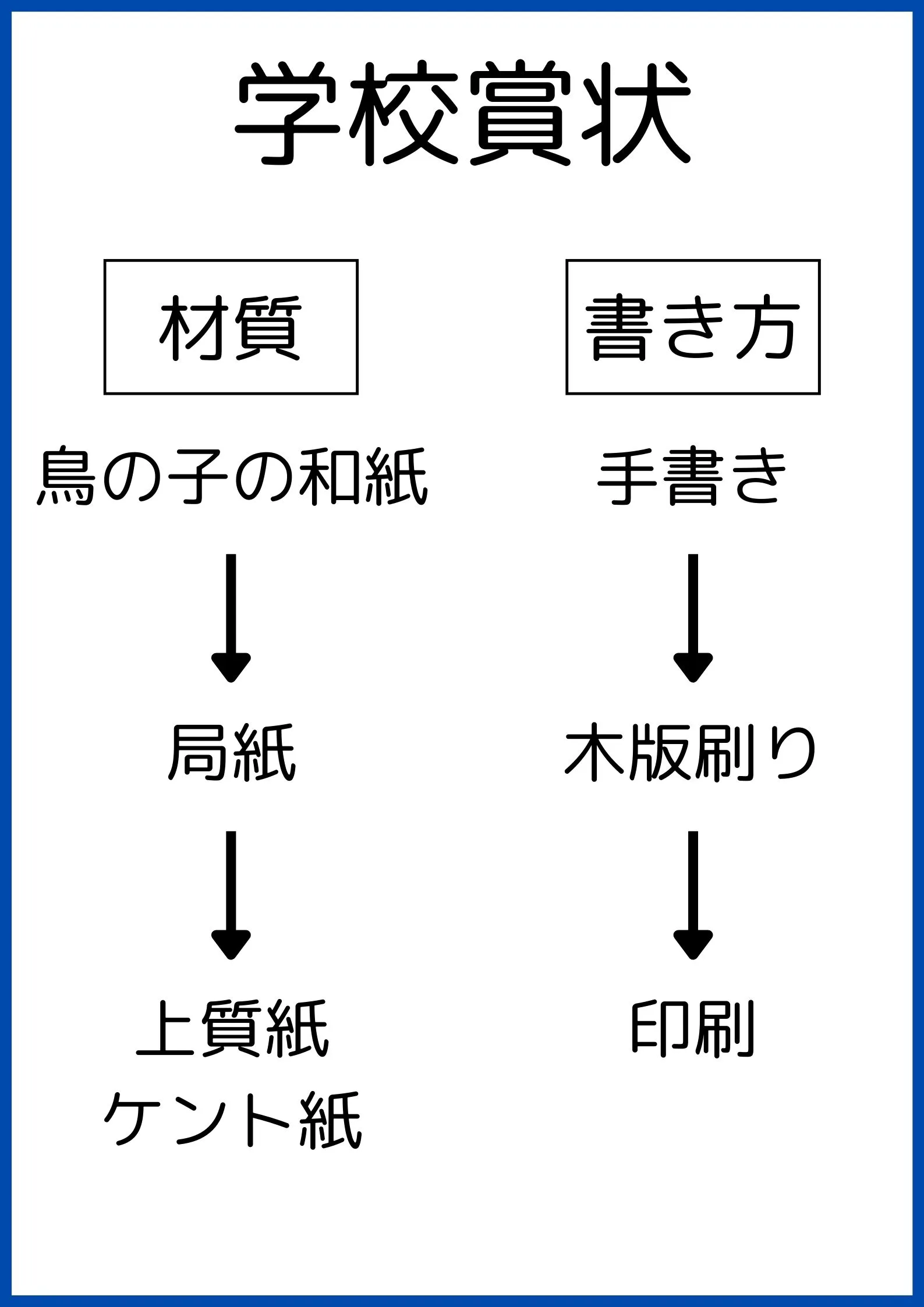

材質と書き方の変遷

明治時代学制施行直後に学生に与えられた賞状は、横長の和紙に候文で、試験の合格や、平素の品行が良いことを「神妙」や「殊勝」いった言葉で褒めていました。

和紙は、平安時代からある鳥の子の和紙に書かれていたものが、やがて木版刷りとなりました。また用紙も局紙から上質紙やケント紙に変わり、本文も印刷されるようになっていきました。

賞状の意味や内容の変化

賞状の使われ方も時代と共に変化していきました。

○明治時代

・教科書や文具といった賞品がつきもの

・その賞品を授与する旨が賞状にも明記されている

○大正時代

・賞品が合わせて贈られることが少なくなる

○昭和

・賞状だけになることが主流になる

明治時代の賞品を贈呈することが書かれた証明書的な意味合いから、賞状として独自の価値を持つものになりました。

賞状のデザインの変遷

デザインも賞状の意味の変化に伴って工夫されてるようになりました。

明治20年代頃から本文の周りに花模様の飾りが施されるようになりました。これはおそらく勲記をまねてデザインされたものといわれています。

その後、桐や桜など手の込んだデザインになっていき、龍や鳳凰に雲や校章が入るようになります。

昭和になると、透かしの入った用紙や、枠や雲が金箔で浮出したデザインも出てくるようになり、現在よく見かけるあの賞状の形式になっていきました。

まとめ

まとめ今回は日本における賞状の歴史を調べていきました。

日本での「賞状」はかつて「感状」と呼ばれる文書が由来となっているという事がわかり、古い記録だと鎌倉時代と呼ばれる頃の1184年にはすでに、身分の上の者から下の者へ褒美として贈られていました。

鎌倉時代には既に文書という形で贈られていたなんて、驚きですね!

明治以降では感状を引き継いだ軍隊だけではなく、勲等賞牌の制度によって民間人にも賞状が贈られるようになります。さらに学制施行では優良な教員や生徒に贈られるようになり、賞状がより身近なものになっていったのかもしれません。

賞状の使われ方や、内容の意味、デザインに関しても、時代と共に変化していき、特に学校での賞状は賞品付きでは無く賞状自体に価値があるようになったことで、より多くの人やさまざまなシーンで贈られるようになったのではないでしょうか。

賞品という物の価値よりも、褒めてもらえるということ自体に賞状の価値があるんだなと改めて感じました。

取材等のお問い合わせはこちら

掲載記事に関するご質問やお問い合わせがございましたら、編集部までご連絡ください